- Home

- クリストファー・アレグザンダー

- 【中編】創造美学第一回:クリストファー・アレグザンダーにおける「生き生きとした構造」とはなにか

【中編】創造美学第一回:クリストファー・アレグザンダーにおける「生き生きとした構造」とはなにか

- 2024/6/17

- クリストファー・アレグザンダー

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

パターン・ランゲージに関するディスコードサーバーを作りましたのでよろしければご参加下さい!

https://discord.com/invite/3VHF9SS4fV

前回の記事

他のカテゴリーは創造法編集社のほうで扱い、こちらのサイト(創造日誌)では「美学」に関するもののみを扱っていきたいと思います。

前回の記事はこちらになります。

今回は記事を3つにわけました。

次回の記事はこちらになります。

【後編】創造美学第一回:クリストファー・アレグザンダーにおける「生き生きとした構造」とはなにか

クリストファー・アレグザンダー(1936-2022)のプロフィール

ウィーン生まれ。大工、職人、工務店経営者、建築家、絵描きなどさまざまな仕事を行っている。1963年から20002年までカリフォルニア大学バークレー校の建築学科教授として勤務してしていた。

「彼の建築は、そこに集う人々が生き生きとした生命を感じられる場をつくることが目的である。深い信念のもと、そのような健康で生命に満ちた環境としての建築をつくるためのアイデアと実践の研究を続け、実際にまちに住み込み、実践してきた。近隣コミュニティ、複合建築、建築材料、施工、手すり、柱、天井、窓、タイル、装飾、原寸模型、絵画、家具、彫刻=これらすべてが、彼の情熱の源泉となり、パラダイムシフトの原理をうみ出す試金石となっている。」

『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 』,481p

この記事をより理解するために必要な基礎文献

クリストファー・アレグザンダー『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 建築の美学と世界の本質 生命の現象』

クリストファー・アレグザンダー『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 建築の美学と世界の本質 生命の現象』

クリストファー・アレグザンダー『パタン・ランゲージ―環境設計の手引』

クリストファー・アレグザンダー『パタン・ランゲージ―環境設計の手引』

坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの軌跡:デザイン行為の意味を問う』

坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの軌跡:デザイン行為の意味を問う』

スティーブン・グラボー『クリストファ-・アレグザンダ-: 建築の新しいパラダイムを求めて』

スティーブン・グラボー『クリストファ-・アレグザンダ-: 建築の新しいパラダイムを求めて』

【お知らせ】discordでパターンランゲージに関するサーバーを作りました

よろしかったらご参加くださいm(_ _)m

discord serverのURL:https://discord.gg/3VHF9SS4fV (テスト段階です)

生き生きした構造

全体論的世界観

アレグザンダーは「全体論的視点」や「全体性」ということを繰り返し用い、健全な世界観を語っている。

それゆえに私は「全体論的世界観」と呼ぶことにしている。グレゴリー・ベイトソンの文脈においても「全体論的世界観」が用いられているため、私にとって都合の良い表現だからだ。私はこれを「緩い概念」として、ガイドライン的に使っている。ざっくりと「健全な世界観」を意味している。

アレグザンダーは『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 』の序章において、これらのうちどちらかひとつだけでも真実だと受け入れられるとすれば、世界観はガラリと変わると主張している。

- 有機、無機にかかわらず、すべての空間やものには一定量の「生命」があり、これらのものや空間はその構造や配置により「生命」を強くすることも弱くすることもあるということ。

- ものと空間はそれ自身の中に多かれ少なかれ「自己」を持っているということ。

つまりこの「自己」、もしくはある種の人格のような実体をもったものは、すべての物体や空間に溶け込んでいて、現在は物質や機能のひとつと理解しているものである、ということ。

もちろん、抽象的すぎて私にはさっぱり理解できなかった。しかし「生命」や「自己」がキーワードだということは理解できる。なにか前近代的な響きのあることをどうやらいっている。

・主に参考にしたページ

キーワード:基本的な2つの主張,生命,自己

『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 』,4p

生き生きとした構造とは

アレグザンダーは「生命」に関する類語として「生きた、生き生きとした、永遠の、全一的な、居心地のよい、無我の」といったような言葉を使っている。要するに、これらは『時を超えた建築』における「名付けえぬ質(無名の質)」である。その当時は言葉にできなかった「何らかの質」なのである。

『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 』ではこの名付けえぬ質があらゆるものに存在する「生き生きとした構造(生命構造)」だと定義されている。

「生命」、「生き生きとした構造」、「名付けえぬ質」、どれも名前だけなら意味不明度は同じである。しかし「構造」として示されたということが重要になる。そもそも「構造」とはなにか、まるでわからない。

・主に参考にしたページ

キーワード:名付けえぬ質、生き生きとした構造(生命構造)

『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 』,478p

構造とは

社会学では構造が「安定した相互依存関係」を指すことを学んだ。

以前の社会学の記事「【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか」

たとえば砂と風の関係において、特定の安定した相互関係が確認されたとする。つまり、「風紋」である。砂と風からなる安定した関係を我々は「構造」と表現するわけである。そしてそれ以外の安定していない関係が生じることもあるかもしれない。たとえば風紋ではない形が生じることもある。しかしこれは安定していないので構造とはいえない。このように、安定しているもの、安定していないものを含めた何らかの関係の集まりが「システム(体系)」だといえそうだ。

もちろん、その砂もまた関係からなるのかもしれない。つまり、安定した関係、構造というものがありそうだ。

たとえば我々がいう「砂」は「砂粒の集まり」である。それゆえに、砂(砂漠)は砂粒と砂粒かなる構造であるといえる。さらに砂粒は鉱物同士の関係かもしれない。さらには原子同士の関係・・と極端に遡ることもできるだろう。

このようにみていくと、どういう「範囲」で切り取るかが重要になる。そうするとマートンの「中範囲の理論」と関連してくる。体系すべてに関わるものは無限に多くのものからなるので現実的ではなく、特定の相互関係や構造、機能に注目するという観点である。

たとえば本棚と暖炉と机の関係が「生き生きとした空間」を生じさせるという言い方において、本棚と暖炉の安定した関係を「構造」、本と本の安定した関係も「構造」と呼ぶことができる。

構造や体系が人間の関心による「区切り方(コンテクスト)」によって変わるならば、空間も「区切り方」によって変わる。本棚で区切ることも、分子で区切ることもできる。「暖炉の周りの空間」というように限定した言い方もできるし、「部屋の空間」というようにより広い言い方、「地球全体の空間」という言い方もできるだろう。「生き生きとした部屋」を作る際に分子構造や地球全体の空間まで考えることは過剰な区切り方であり、適した区切り方というものがあるのだろう。それら大きな体系や小さな体系とつながっているという意識はしつつも、特定の区切りにフォーカスしていくことが重要に見える。

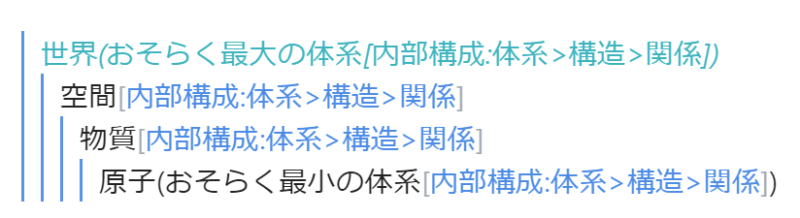

世界、空間、物質、原子

理系的な用語の使い方はさておいて、私はこのような理解をしている(例えば空間は物質や原子がなくとも定義可能だとか、真空は自然において確認できるかどうかというような机上の問題は置いておく)。

端的に言ってしまえば、「より大きく区切った体系」が私のイメージする「空間」であり、「より小さく区切った体系」が私のイメージする「物」である。そしてその両極端には一番大きな体系として世界、一番小さな体系として原子がある。呼び方はともかく、こうしたグラデーションのイメージがある。

メモ(2024/06/17):ベイトソンが精神の最小単位として原子や粒子を考えていないという点は個人的に後で読み重ねなければならない部分だと感じている。アレグザンダーの主張と折り合わせて考えていきたい。

単に構造があれば生き生きしているわけではない、全体性、センター

「生き生きした構造(生命構造)」とは「生命」があり、かつ「安定した」関係から構成されていることになる。

つまり、「単に構造があれば生き生きしているわけではない」という点が重要である。特定の構造のあり方、パターン(規則)、安定の仕方というものがどうやらありそうだ。たとえば特定のモダンアートにはなんらかの「構造」があるかもしれないが、私には生き生きしているようには見えない。

アレグザンダーは生命構造を、「全体性」や「センター」という言葉で説明している。

POINT全体性:切れ目のない連続体のこと。なんらかの仕方において重なりあっている全体のつくり上げる構造のこと。

POINTセンター:局所的な全体のことであり、全体性を構成する部分的な領域のこと。重なり合う入れ子状になっている。

つまり、全体性はセンターをパーツとして構成される「構造」であるということになる。

ではセンターはなにから構成されているのか、と疑問に思うだろう。センターはセンターから構成されているという。こうした定義を「再帰的定義」と呼ぶらしい(ある概念を定義する際に、その概念自身を使って定義する方法)。

私にはさっぱりわからないが、しかし原子さえも関係だという前提があるのなら、なんら関係をもっていない孤立した要素などないということはなんとなく感じる。

例えば家という大きなセンターは、部屋という小さなセンターからなるというように、センターによってセンターが構成されていく。これはルーマンで学んだ、「最初のシステムはどこからくるのか」という「鶏・卵問題」と通じるものがあるのかもしれない。

・特に参考にしたページ

キーワード:センター,全体性,再帰的定義

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡』,146p

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡』,147p

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡』,147p

『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 』,478p

機能の基盤にある「生き生きとした構造」

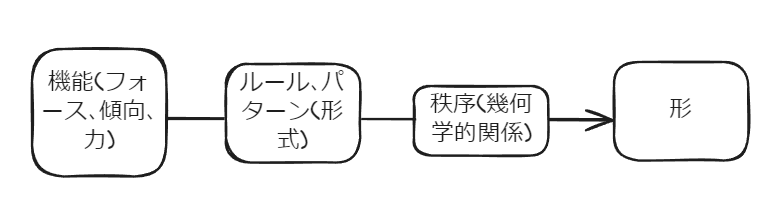

パターン・ランゲージでは「機能が形を規定する」というような機能主義的考え方に基づいていた。

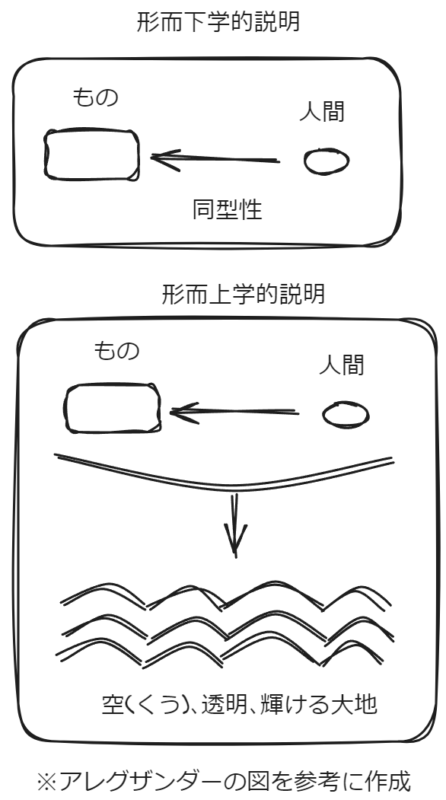

図にするとこうなるだろう。

たとえば『パターン・ランゲージ』では233に「床は快適で、温か味があり、親しみやすいものがよい。しかも同時に、減りにくく掃除しやすい床が望ましい」と書いてある。

そうした要求条件のヒントが書かれている。では、こうした条件を満たすような幾何学的秩序は何か。このページではどうやら「床の仕上げ」について説明しているようだ。

たとえば「むき出しの木板は快適ではなく貧相である。かといってカーペットを木板に敷くと、木の良さが見失われるし、カーペットも摩耗性が高いわけではない。海外は土足が基本だからだ。そこで、靴を脱ぐようなスペースを作るというような解決法を、公的領域では土足で私的領域では靴を脱いで・・・」などと説明されている。

いったいどういう床の形状が生き生きとしているのか。どういうカーペットの模様が生き生きとしているのか。どういう配置が生き生きとしているのか。

たとえば『パターン・ランゲージ』でも「装飾」の項目があるが、数ページだけである。そこでは「部分に分割できない全体性のある装飾」が望ましいと書かれているようにみえる。しかし、「詳細」には説明されていないゆえに、失敗につながったことを先ほど話した。装飾以外の配置の秩序についてもなんとなく各ページで説明されているが、しかし詳細とはいえない。

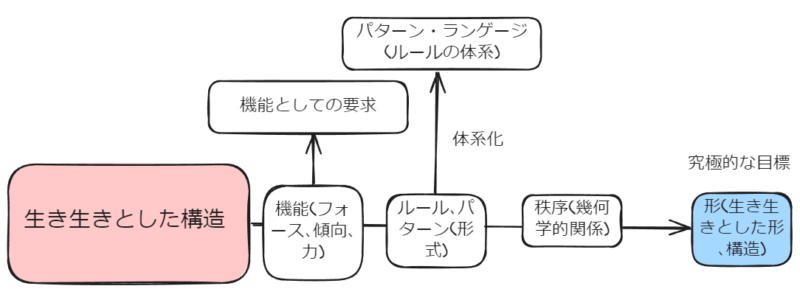

「生き生きとした構造」を含めて図にするとこうなる。

形は秩序を必要とする。秩序はルールを必要とする。ルールは機能を必要とする。そして、機能は全体性を基盤として必要とする。生き生きとした秩序につながるような機能は全体性に導かれる。

・特に参考にしたページ

キーワード:基盤

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡』,142-143p

「幾何学的秩序」と「生きた秩序」

例えば上の画像のビルは、生き生きとした構造をもっているか。

もし私がそう聞かれたら、「もっていない」と答える。その理由は「なんとなく」である(単なるあなたの感想と言われても仕方がない)。もしこれを客観的に説明できるとすれば、生きているか死んでいるかの「客観的価値基準」を提示できたことになる。

しかしこのビルにも、秩序や機能、パターンはありそうである。つまり、秩序があるだけでは生きているとはいえないのである。

たとえば「幾何学的秩序」はこのビルにありそうだが、「生きた秩序」はなさそうである。とはいえ、生命が0か100かではなく、「程度の問題(グラデーション)」であることに注意。あらゆるものに生命はあるという考えである。

アレグザンダーの失敗でわかったことは「機能やルールに従うだけでは生き生きとした深い秩序は得られない」という点である。ビルをできるだけ安く建てたい、頑丈に建てたい、光を入れたい、そうしたものを重ねていって、それらの矛盾(衝突、コンフリクト)を解消させていっても「適切な形」にたどり着くとは限らないわけである。

仮に「美しく建てたい」という条件を設定したとしても、基準が明確にないので、結局は個人個人が手探りで直観的に創っていくしかなかったのである。たまたま生命に辿り着く人もいれば、醜いものを作ってしまう人もいるので、「才能」や「奇跡」として語られがちだった。

・特に参考にしたページ

キーワード:「機能やルールに従うだけでは生き生きとした深い秩序は得られない」

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡』,142p

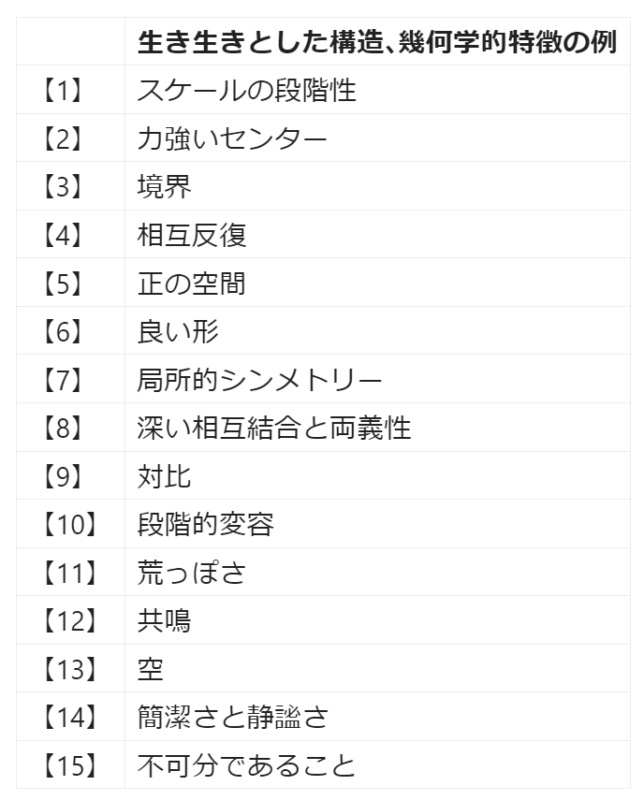

15の幾何学的特徴

15の幾何学的特徴とは

アレグザンダーは「生き生きとしているかどうか」を判定する「目に見える形」として、「15の幾何学的特徴」を提示した。

この幾何学的特徴の詳細についてはいずれ違う動画で掘り下げて扱う予定である。

・特に参考にしたページ

キーワード:15の幾何学的特徴

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの軌跡』,151p

15の幾何学的特徴によって解消された2つのこと

- 客観的価値基準が得られた:生き生きとしたパターンと、生き生きとしていないパターンをはっきり区別できるようになった

- 事実と価値を結びつけた:パターンととらえどころのない「名付けえぬ質」との間に直接的で、フィジカル(物理的)な結びつきを確立した。

・特に参考にしたページ

キーワード:15の幾何学的特徴によって解消された2つのこと

スティーブン・グラボー『クリストファー・アレグザンダー』,292p

自己を映す鏡テスト

自己を映す鏡テストとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

幾何学的特徴について皆さんは「なるほどこれが客観的価値基準なのか、目に見えてわかるから便利そうだ」と思うはずである。

しかし……と続くだろう。なぜアレグザンダーにはこうした幾何学的特徴が「生き生きとしている」とわかったのかと。突然頭に天啓のように落ちてきたから、では困る。これだけではまだ堂々巡りであり、「なぜ」が続いていく。しかしここからも「なぜ」がもっと続いていくことになるだろう。しかし、不思議と「なんとなくわかる」という思い(得心)も同時に生じていく。理解できないけど、なんとなくわかるという曖昧な印象を受け続けていく。

POINT自己を映す鏡テスト:自己の真の姿を映すものとしてどちらかを選ぶテストのこと。自己の真の姿、自分がなりたいと思っている姿に似ているのはどちらか。

このテストが、形と価値を一つに結びつける鍵になるという。つまり、「中心的な価値基準」への鍵であり、そこへ触れる「方法」である。

このテストによって「生き生きとした構造であるかどうか」がわかる。これを元に「生き生きとした環境(空間)」が生成されていく。また、これを元に幾何学的特性が作られていった。

つまり、生命をもっているということが自己に似ていることに重なるのである。「主観的な好み」ではなく「本当に好きなもの、あなたの心に全体的な感情を湧き起こさせてくれるもの」、「普遍的なあなた」、「自分の深い全体性との関わり」、「真実の姿」などとも表現されている。

「より美しいものやより良いデザイン」、「観察者の個性や性格(特殊的なあなた)」という質問ではないことに強く注意する必要がある。

そうはいってもそうした性質は関係せざるを得ないかもしれない。これは簡単にできるような回答ではなく、一定の熟練が必要とされるという。たとえばレントゲンの写真で医者が病気を即座に発見できるように、一定の学習がいるようなものなのだろう。世の中では曖昧に「センス」と表現されているものなのかもしれない。ベイトソンでいえば選択肢集合内の選択肢の変化ではなく、選択肢集合自体の変化のような学習(学習Ⅱ)がされれば、もっと選びやすくなるのだろう。

・特に参考にしたページ

キーワード:自己を映す鏡テスト

『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 』,319p

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡』130p

自己を映す鏡テストの例

「あなたと私がコーヒーショップでこのことについて議論していると考えてみてください。私は実験に使えるものがないかどうかとテーブルを見回します。たぶん、このページに示された、テーブルには昔ながらの塩入れとひとつのケチャップの瓶があるでしょう。

私はあなたに尋ねるでしょう『これらのどちらがよりあなた自身に似ていますか?』もちろん、その質問は少し馬鹿げています。『それは意味のある答えになりません』と、あなたは正当に答えるかもしれません。しかし私はその質問を繰り返します。そこで私に調子をあわせて、全体として自分自身を表現するのにより近い方として、ふたつのうちのどちらかを選ぶでしょう。

その前にもう少し言葉を足しましょう。そのふたつのもののうち、どちらの方があなたのすべて、あなたの『全体性』をよりよく映し出しているかを問うていることをはっきりとさせます。その表現しているものは、あなたらしさであり、希望に満ちたり、恐れ、弱味、成功、愚かさも――でき得る限り――自分がそうありたいと願うものすべてが含まれています。

別の言い方をすれば、あなた自身の弱さや人間性や、愛情、憎しみ、若さや老い、あなた自身の善良さや性悪さ、あなたの過去、未来、夢やそうありたい望み、そして今あなた自身であることを含めて、そのすべてにより近いものを考えてほしいのです。もう一度塩入れとケチャップの瓶を比べてみてください。ふたつのうちのどちらの方がそのすべてを通じてよりよく反映しているものを決めて下さい。

(『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 』317p)

」

自己、魂、そして神

自己とはなにか

POINT自己:生命の核心のこと。

これだけではさっぱりわからない。これからする話はすこし怪しげな感じがあるが、しかしなにか大事なことを言っているものである。

・特に参考にしたページ

キーワード:自己

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡』,139-140p

再び「目的論的機能主義」へ?

サリヴァンとミヒエルを通して、建築家の「形は機能に従う」は結局のところ「形は目的に従う」と同義であることを発見した。

この「目的」はデザイナー個人の主観であり、単なる第二次性質に過ぎないのではないか、という話である。極端に言えば「私の単なる好みから、この形になった」という話になってしまう。

しかし、ミヒエルは「目的や意図として解釈された『機能』が客観的なものだと主張する道」があるという。

そしてそれは形而上学的な道になりがちだという。例えば神の目的や、人類共通の目的だという想定を突き詰めていく道であり、事実を積み重ねて証明できないような要素がある道である。「あなたがそう思ったのでしょう、あなたがそう信じたのでしょう、あなたがそう感じたのでしょう」という道である。

例えば「口の上に鼻がついている」という事実を元にして、「食べるときに匂いを嗅ぐために、口の上に鼻がある」と推論したとする。しかしこれは科学的な主張ではない。そうした意図は人間を創ったものにしかわからない。

それゆえに「目的論的機能主義」はマートンによって否定されていたのである。科学者の正しい推測は「口の上に鼻があることで、食べるときに匂いを嗅ぐことができる、機能している」という結果(事実)だけである。だからこそ中期までのアレグザンダーは目的論を避けていた。

勝手に目的を考えるのは観察者の「妄想」や「主観」であり、単なる意見であり、形而上学的な価値観の話なのである。

それゆえに、創造者ではない観察者が推定した目的や意図を客観的だと主張することは困難だということになる。すくなくとも、機械論的世界観ではこうした考えが主流である。長坂さんは「科学的な思考傾向にあったモダニストたちには、形而上学的な存在者に関わる道は残されていなかった」と説明している。そう、みなさんがここで察しているように、これからアレグザンダーは「形而上学的な存在者=神」を持ち出すのである。

「諸価値基準の相違は、ある一つの中心的な価値基準に訴えれば解消できると私は信じている。まったくのところ、この中心的な価値基準はすべての背後にある。それをわれわれは一者(the one)や無(the void)と呼んでもよいだろう。すべての人はこの価値基準と結びついており、自分自身の意識を目覚めさせることによって、程度の差はあっても、この価値基準と接触できる。この単一の価値基準との接触は、われわれの行為に究極の基盤を与え、創造者、芸術家、建築家としての行為に究極の基盤を与えると私は信ずる。」

J.Juhasz,”Christopher Alexander and the language of architecture”,Journal of Environmental Psychology,vol.1,pp.241-246,1981

・特に参考にしたページ

キーワード:客観的なものだと主張する道

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの軌跡』,39p

アレグザンダーの言う神は、特定の宗教の神ではない

アレグザンダーが表現する「一者」や「無」、「偉大なる自己」は「神」の言い換えである。「信じる」というように信仰の領域に入っているのであり、「知る」とはベクトルが少し違ってくる。

しかし神とはいっても、キリスト教やイスラム教、仏教などの「特定の超越的存在」を指すわけではないという。この点はアドラーの「特定の共同体」を指すわけではないという主張との通底性が見えてくる。

「過去の時代のすべての建物は、その建物を心地よいものとするこのような単純な常識やこれらの機能的パターンから恩恵を受けていたのであるが、それでも、それらは、本質的には他のなにかを意図していた。もっとずっと深いなにかを。アルプスの干し草を覆うシンプルな雪の帽子を見たとき、フィレンツェの洗礼堂のような偉大な、驚くべき作品を見たとき、その中になにか共通した…、人の魂の像のようなものがある。こういったことを言うのは簡単で…、しかしそれを明確にするのは本当に難しい。しかし、間違いなく、ある明確な意味で私たちを感動させ偉大な感情を呼び起こす芸術作品は、意図的に、そして時間と手間をかけて神への贈り物として、そして、それは宇宙の、もしくは宇宙の背後にあるなにかの像として、あるいは人の魂の像として創造されるのである。もちろん、こうした行いは、信仰の時代では簡単なことであった。その時代では、人の魂、神、物質宇宙は今よりもずっと同じものであり、明確に関係していたから、それが一つの像であり、と同時にすべての像であるような像を形づくることは想像可能なことであり、明白なことだったのである。」

アレグザンダー『リンツカフェ』より

・特に参考にしたページ

キーワード:特定の宗教

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの軌跡』,160p

一つの像について

アレグザンダーの文章で重要な箇所は「人の魂、神、物質宇宙は今よりもずっと同じもの」という点である。

つまり、「自己」と「神(偉大なる自己)」は同じものなのである。人の魂と神、そして宇宙は「一つの像」だったという。機械論的世界観に染まりきった私には、そして特定の宗教に深くコミットしたことがない私には何を言っているのか全く理解できない。とはいえ、より大きなシステム(宇宙)と、それよりも小さなシステムである私がなんらかの形で「つながっている」というのは理解できる。また、古来の日本人には八百万の神のように、物に精神的な何かが宿っているという感覚があったことを思い出す。

自然界や人間社会のあらゆるものに多くの神が宿るという考えである(多神教)。キリスト教における三位一体のように、「一つ」の何かの「違う現れ」とする一神教的なものとは少し違うかもしれないが、しかし似ている。

ベイトソンが「自然界のあらゆる分野の現象に、同じ種類のプロセスを探っていくことができるのではないか、そんな神秘的な考えに、わたしはすっかり染まっておりました。」と告白した時とすこし似ている気がする。

あらゆるものには共通の「何か」があって、それには「強弱」がある。それが強く出た時、「生き生き」として、「生命」をもっているように見える。ベイトソンの言い方では「結晶の構造」と「社会の構造」は「同じ法則が支配している」という言い方になる。

「人の魂はだいたい似ている」

そもそも「人の魂」が何を意味しているかがわからない。アレグザンダーは「人の魂はだいたい似ている」と主張している。

アレグザンダーは「すべての事柄は人の感情の本性」に基づいているという。おそらく、「人の感情の本性」が魂の言い換えなのだろう。そして、「人の感情の大部分は同じ」であるという。90パーセントほどは同じで、残りの10%が固有な部分であるという。

だからこそ、ある個人に特有の「好み」ではなく、どの個人にも普遍的にカテゴリーとして備わっているような「類(クラス)」の要素を見いだすことができるのである。富士山が醜いと感じる人はおそらく少ないだろう。それは我々のほとんどは同じだからである。

すべての人間のDNAの99.9%は同じだと聞いたことがある。その0.1%の「遺伝的違い」や環境の「違い」が残り10%の固有な部分をつくり出していくのだろう。こうしてみていくと、アドラーの文脈で学んだ「普通である勇気」との通底性が見えてくるのかもしれない。「違う部分に異常に執着する世界観」からの脱却である。そうしなければ商品は売れず、注目もされない社会条件も関連していそうである。

「私たちは、最初からすべての事柄は人の感情の本性に基づいていると仮定していた。そして――ここからが独特なところであるが――人の感情の大部分は同じである、人と人との間でも、個々の人においても、ほとんどの部分は同じなのだと仮定していた。もちろん、みなが異なっているような部分も感情にはある。私たちそれぞれは特異でユニークな個性を持っている。(中略)しかし、このような固有な部分というのは、実際私たちが抱く感情のたった十パーセントほどでしかないのである。私たちの感情の九〇パーセントはみな同じで、みな同じことを感じている。だから、パターン・ランゲージを作った当初から、この事実に焦点を合わせ、人の経験や感情のうち、みな同じである部分に意識を集中させてきたのである。」

アレグザンダー『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 』

- 人の魂と神、宇宙は「一つの像」だった(中世などではそう信じられていたし、想像されていた)。

- 人の魂、つまり「自己」に似ていると感じるということは、神や宇宙に似ているということを意味する。

- 従って、「自己を映す鏡テスト」で「自分らしい」と思えたものが「生き生きとした構造」であるのは、「神や宇宙の構造」と似ているからであり、それらを反映したものだからである

「どういうこと?」となるかもしれない(私がそうなっている)。アレグザンダーは形而上学的な説明と形而下的な説明を両方行っている。

次の項目でそれらを紹介したい。形而上学的(神秘的)な説明で納得できない方は、形而下学的(事実的)な説明で納得すればいいのかもしれない。とはいえ、アレグザンダーはなによりもそれらの統合を望んでいるし、形而上学を重視している。事実的要素はそれらの擬似的「再認」にすぎないのかもしれない。

・特に参考にしたページ

キーワード:人の感情の大部分は同じ

『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 』,4p

キーワード:「私たちの自己に似ている形や空間構造は神や宇宙の構造を反映したもの」

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡』138p

形而上学/形而下的アプローチ

同型性の原理とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

POINT形而上学的アプローチ:超越的な存在者(神)と自己(人間の魂)の結びつきによって、あるものが生命を帯びたり、美しく見えるという説明。

POINT形而下学的アプローチ:心理学における「同型性の原理」によって、あるものが生命を帯びたり、美しく見えるという説明。

POINT同型性の原理:ゲシュタルト心理学において、心理現象と脳の生理学的構造との間に一対一の対応があるという考え方を意味する。

例:白い紙に黒い円が描かれている場合、私たちの脳は円を図、白い背景を地として認識する。これは脳内構造がそのようになっているからだという。当時の科学において同型の「生理学的構造」があると実証されたわけではない。現代においてはニューロンの活動パターンの分析などがされていて、特定の刺激に対し、特定のニューロンが反応することが部分的にわかっているという。

・特に参考にしたページ

キーワード:モンロー・ビアスレー,形而下からの美学,形而上からの美学

スティーブン・グラボー『クリストファー・アレグザンダー』,88-89p

キーワード:心理学的説明と形而上学的説明

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの軌跡』,158-159p

サブシンメトリーについて

アレグザンダーは心理学実験の論文において、「パターンのどのような特性がシンプルだと人に感じさせるのか」を調べていた。

この実験では対称性(シンメトリー)や区画(セグメント)の数がポイントになることを前提としている。さらにアレグザンダーはここから発展させ、この2つの前提が共通して持っている構造として「サブシンメトリー」というものを発見した。この構造の説明はいずれ違う動画で行う。

重要なのは、「人間が認識しやすいような形のパターン」がどうやらあるということである。そして、そのパターンは「全体として知覚するような見方」と関わっているということを見出した。

・特に参考にしたページ

キーワード:サブシンメトリー

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの軌跡』,91p長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの軌跡』,92-93p

整理

1:心理現象と脳の生理学的構造との間に一対一の対応がある

2:あらゆるものの「形」と、「自己」は程度の差はあるが、同じ構造をもっている。

3:同じ構造の割合が高いと感じたときに、人間はその構造を「生き生きとしている」と感じる。つまり、「生き生きとした構造」だと感じるのであり、その形に「名付けえぬ質」を見いだすのである。

4:同じ構造だという度合いが高いか低いかは2通りの方法でテストできる。

- 第一に、「自己を映す鏡テスト」である。これは「感じる」ものである。「価値」の領域である。

- 第二に、「15の幾何学的特徴」である。これは「量る」ことができるし、「見る」ことができる。「事実」の領域である。

5:「なぜ」それらが形を生き生きとさせるのかという理由を問い詰めていくとどうなるか

「シンプル」な方が人間は生き生きとしていると感じやすい。シンプルさは、脳の構造と形の構造の一致によって生じるといえる。もちろん、「シンプル」というのは味気ないとか、単純なという意味だけではない。

「全体性」を伴うような、そうした部分と部分の関係を基軸とするようなシステム的、調和的な要素を脳の構造はもっているからだ、と仮定することができるのかもしれない。「シンプルさ」は手がかりのひとつだろう。15の幾何学的特徴のひとつとして簡潔さがあり、それらの特徴の適切な組み合わせによって生き生きとした特性が増加する。

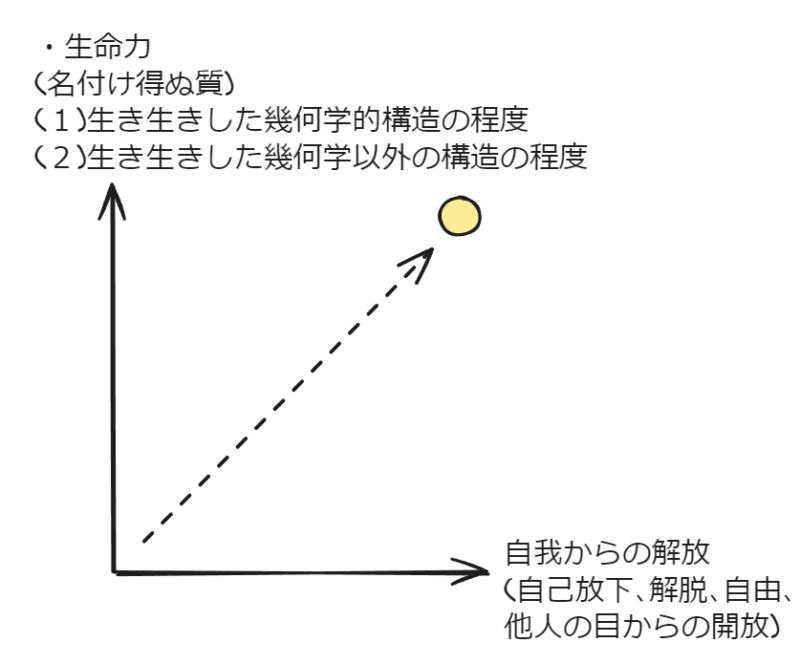

アレグザンダーは上の図のように説明を行っている。アレグザンダーは特に、下の図の説明を重視している。

アレグザンダー「私たちが建物を建てるときや他の人が建てたものを見るとき、選ばれし者”the One”を経験するとき、私たちは宇宙の基盤となっているもの、まったくの統一体、もしくは自己”I”の領域と、より緊密な関係となる。」

アレグザンダー「私たちが、この一つであるもの(統一体)とこの関係に入ったとき、私たちと物事はなんらかの形で溶け出し、より透明となり、形が失われ、宇宙がそこから形作られる空(くう)の中に消え失せる。」

たしかに宗教じみているし、信仰に見えてしまう。

結局は「同じ現象」をどう説明するかの問題であり、同じクラスの「何か(メンバー)」がなんとなく在ると感じたり、信じたり、知ったりしているのだろう。仏教で言語道断が「究極の真理を言い表せないこと」という意味で使われていたように、「名付けえぬ質」も本来はそうなのだろう。しかしなんとか「ある側面」だけでも可視化しようという難しい試みなのだろう。たとえば「果物(クラス)」の本質がリンゴ(メンバー)の「見た目」だけでは完全にわからないのと似ているが、しかし「見た目」からも何かがなんとなくわかるかもしれない(色鮮やか、丸み、種がある、丸みを帯びているなど)。

「知る」という側面だけでは説明しきれないほどのものを相手にした時、「信じる」形式がでるのは無理もないのかもしれない。そもそもアレグザンダーのこの次元は後で扱うように、「私は信じる」というこの「私」自体の意識が溶け出している状態である。自分とは違う何かを知ろうとする、コントロールしようとする意識ではもはやない。

・特に参考にしたページ

キーワード:各引用文の孫引き

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの軌跡』,159pキーワード:輝ける大地

長坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの軌跡』,158-159p(図の引用を参考に、おそらく引用元は『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 』の輝ける大地か)

色と人間的体験について

形さえ美しければ生き生きとしているのか

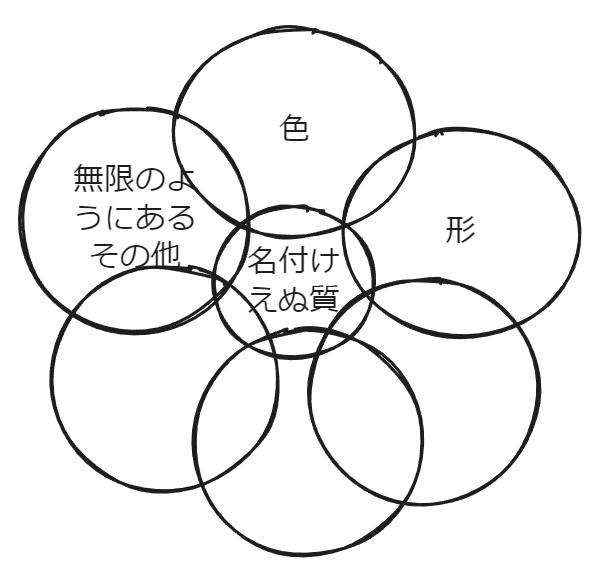

アレグザンダーは「名付けえぬ質」が「純粋に幾何学的な側面(15の幾何学的特性)」と一致することを示した。つまり、価値を事実の側面から、目に見える形で示した。

しかし、「名付けえぬ質」と「純粋に幾何学的な側面」は同義ではないという。「名付け得ぬ質」のほうが「純粋に幾何学的な側面」よりも人間的体験であり、深く、しっかりしているという。

イメージで言えば、質は上の図のような、ある部分の重なりなのだろう。もちろん、実際はもっと他の要素と重なり合っているような図示が必要かもしれない。

「『純粋に幾何学的な側面と『時を超えた建築』で名付けえぬ質として述べた、いのちを求め、いのちを与える質とを比較対象すれば、この質のほうが完全に地についている。それは、私たちが自身のなかで自由になるときに起きる。たとえば、走っているとき、海で大波を追っているとき、ボートをこいでいるとき、馬に乗っているとき。あるいは踊ったり、歌ったりしているときや、一杯の水を飲み干したとき、オムレツを食べたり深呼吸した一瞬。いのちの核心にふれるものすべてがそうである。しかし、ある物体がどんなに形自体に美しく心に触れるものがあったとしても、あのように文字どおり生気を与え自由な実感をもたらしうるのだろうか」(『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 』(the one)

形さえ美しければ生き生きとしているわけではないのではないか、というコードだともいえる。あるいは幾何学的特性は形だけに当てはまる特性ではない、より上位のコードではないか、という話にもみえる。

「機能」さえわかれば「良い形」がわかるという『パターン・ランゲージ』の反省から、「生き生きとした構造」を基盤とした機能やパターンを通して「良い形」を見つけようとアレグザンダーはしてきた。

しかし「良い形」、特に「幾何学的側面」だけでは語れない「何か」が他にもあるのではないかという疑問が生じるわけである。

たとえば水を飲み干したときや踊っている時に「純粋に幾何学的特性」はあまり関係がないように思える。しかしそうした瞬間に、生き生きとしている構造、一体感、生命を感じることはイメージすることができる。アドラーの文脈で「ダンスのように今この瞬間を、それ自体を目的として生きる」という表現が使われていたこととも通底しているのかもしれない。同時に、相手との境界が曖昧になるという「両義性」という特質もダンスには見えてくるだろう。

・特に参考にしたページ

キーワード:孫引き箇所

スティーブン・グラボー『クリストファー・アレグザンダー』,302p

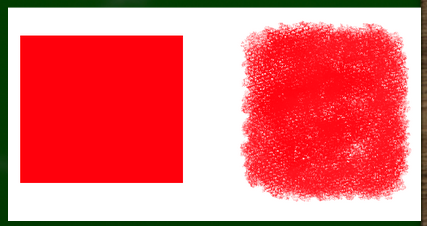

「純粋に幾何学的な形」以外の例としての「色」

「純粋に幾何学的な形」以外の例として、アレグザンダーは「色」に特に言及している。

アレグザンダーいわく、色は幾何学以上に難しいらしい。「互いにとけあいながらも個々の色が分かれて見え、心の内に光を与えるようにするのはなみたいていのことではない」という。色にも幾何学的構造のように「生きた構造」があるが、しかし純粋に幾何学的な特質とは違った方面からアプローチする必要があるのかもしれない。「生きた構造」は「生きた幾何学的構造」よりも上位のクラス(類、論理階型)なのかもしれない。

ただし、アレグザンダーは「色の現象と幾何学的特性には相補的な作用関係」があるという。

たとえば幾何学的特性には「微妙な不規則性」というものがある。色も同様に、「微妙な不規則性」をもっていると全体性をかもしだすという。完全に均一な色よりも、微妙な変化、粗さがあるほうが「生き生き」として見えるという。

相互翻訳可能な部分があるとはいえ、色、踊り、乗馬、食事などあらゆる現象に上手く翻訳させていくことは難しいのだろう。

「踊りのリズムの特性」など、個別に検討していくことが必要になっていくのかもしれない。それゆえにあらゆる職業、あらゆる趣味に関わる問題が「生きた構造」に関わってくるといえる。というより「あらゆる現象」が関わる上位のクラスなのである。

・特に参考にしたページ

キーワード:色、相補性

スティーブン・グラボー『クリストファー・アレグザンダー』,297-298p

人間的体験について

要するに、「純粋に幾何学的な形」ばかりに過剰に着目すると、なにか「大事なこと」を見落とす可能性があるというわけである。地に足がつかなくなると困る。舞踏家のダンカンが「この踊りの意味が口で言えたら、踊る意味がなくなるでしょう」と同じように、「形で示せたら踊る意味がなくなる」のかもしれない。「踊らなければ示せないものがある」と解釈することもできる。

この「大事なこと」とは「人間的体験」なのかもしれない。あるいは私と世界の一体感であり、両者によって協働的に完成されるという視点だともいえる。たとえばボートを漕いでいるときに感じる全体性、踊ったり歌ったり、絵を描いているときに感じる全体性、生命、快適さ、美しさ、名付けえぬ質である。フッサールが「事実」ばかりに着目して人間の「生活世界」を疎かにしている近代学問を批判していた視線と同じものが見えてくる。

アレグザンダーは「価値」の方面からも、「事実」の方面からもアプローチしてきた。

事実の方面からは「15の幾何学的特性」など、どこか数量的な、冷たいワードが飛び交っていた。価値の方面からは「偉大な自己」や「神」、「輝ける大地」など、質的な、熱いワードが飛び交っていた。

これらを、つまり「事実と価値を統合するような理論」をアレグザンダーは作れたのだろうか。

スティーブン・グラボーの言葉を使えば、「彼は幾何学と人間体験、形と機能のふたつの領域をひとつにまとめる方法を持っているのだろうか?」

・特に参考にしたページ

キーワード:人間的体験

スティーブン・グラボー『クリストファー・アレグザンダー』,302p

キーワード:ひとつにまとめる方法

スティーブン・グラボー『クリストファー・アレグザンダー』,303p

自我からの解放

自己放下について

【ポイント】いかにして事実と価値、形と機能を統合することができるのか。その方法は「自己放下」だとアレグザンダーは考えている。いわゆる仏教の解脱とほとんど同義に見えるが、どう違うのか。

POINT自己放下:私たちが我を忘れ、身をゆだねること。人格や自我を忘れ、なすがままにすること。

「私が『時を超えた建築』で言った不変の原理がある。その原理はずっと感じ続けてきたものであり、最近の幾何学と色における発見もそれを確かなものにするにすぎません。この原則とは、とても単純です。つまり、自我から解放されればされるほど、生命力のあるものがつくられるということ。つまるところ自由の問題ですね。抽象的で建築然とした物体ではなく、生命力の宿る建築をつくる可能性を、色や装飾の領域における深淵で精神的なことがらに結びつけてくれるのは、自由をおいてほかにありません。また、近隣の自治組織の問題、その資金運用、彼ら自身の手によってデザインされた家に住む住まい方と、共有地をデザインするための協力などについても同様です。小さな自己から解放されて、より大きな自分自身に抱かれること、自我あるいは他人の目からの解放。心の自由、混じり気なしの人間の自由。自由こそは核心です。それは人間組織の運営ひいては政治と深い芸術の問題である「一体性」を結びつけるのです。デンマークの小径やメキシコの家族たちとの経験、建設行為、特にコンクリートを扱っているときや色の問題について考えるとき、そのすべてを貫いているのは「自由」の風なのです。」

『クリストファー・アレグザンダー』,315p

・特に参考にしたページ

キーワード:自己放下

スティーブン・グラボー『クリストファー・アレグザンダー』,303-304p

自我と生命力の関係

「自我から解放されればされるほど、生命力のあるものがつくられる」というアレグザンダーの大原則を図にするとこのようになる。

たしかに事実と価値は、我々の現代における日常生活では違うと感じるかもしれない。

しかし、アレグザンダーは「そのどちらも、私たちがわれを忘れ、身をゆだねれば、大きな自己存在に直接触れるという共通性」を見出している。これはデュルケムが宗教と教育という2つの異なるものに「社会的統合力」という共通要素を見出したことに対するあの「ワクワクする感覚」と似ていて、私はとても好きだ。

価値と事実、芸術と科学、形と機能などは別々に孤立して見えるかもしれないけれども、実際にはコインのように「表裏一体」だという視点をとることができる。そういう視点、コンテクストがあればそれらを一体に見ることも可能だということになる。

我々はそれらを無関連のものとして捉える「色眼鏡」をもっているにすぎない。そして、この「色眼鏡」はいろいろと問題を生じさせてきているから、変える必要があるのではないかと提案しているわけである。色眼鏡は後天的に「学習」されるものであり、必ずしもその全てが「生得的(遺伝)」なものではないという視点をとることができる。

ポストモダニズムについて

我々の自己執着や、孤立した私が死んだ世界を傍観している感覚が現代では強すぎる。

しかしそうした自我が溶けるような状態になれば、そうしたものが一体だと感じられるというわけである。

これは特定の世界観がより素晴らしいという態度であり、それが真実であるというような態度にも見えてくる。そうした意味で現代のポストモダニズム的な傾向とは合わないのかもしれない。

ポストモダニズム(脱構築主義など)は徹底的に解体だけ解体して何も語らない、というより語れないことを必死に証明している印象が私にはある。だからこそアレグザンダーはそうした建築における脱構築主義を批判しているのだろう。

出典:フランク・ゲーリーによる、MIT ステイタ・センター(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)

出典:コープ・ヒンメルブラウによる、ドレスデンのシネマコンプレックス(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)

出典:フランク・ゲーリーのビルバオ・グッゲンハイム美術館(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)

既存の価値観を解体するだけでは問題は解決しない。ちなみに、脱構築主義の建設はこのようなものがあるという。

「正解などないのだ、だから勝手にやる」というような意思にもみえる。決断主義的な響きもある(正解があるかどうかわからないのだから、責任をとる姿勢も弱くなるのかもしれない)。

整理

POINT名付け得ぬ質が形に宿る条件(価値と事実が一体となる条件):私たちが自我から解放され、プロセスの流れに身をまかせ、コントロールが及ばない、より大きな自己存在がひきついでものをつくってくれるという条件。

要するに、こうした条件を生じさせるような構造が幾何学的に現れたり、音楽的に現れたり、色彩的に現れたり、あるいはリズム(踊り)として現れたりするということだろう。この条件が一番論理階型が高く、幾何学はそのメンバーにすぎないのではないか。

・特に参考にしたページ

キーワード:一体となる条件

スティーブン・グラボー『クリストファー・アレグザンダー』,303-304p

自由と禅

ウェルトハイマーにおける自由

スティーブン・グラボーはアレグザンダーにおける「自由」を心理学者であるウェルトハイマーの用語に照らし合わせて説明している。

POINTウェルトハイマーにおける自由:内的(精神的)にも外的(外界)にも何かが起ころうともそれに対して適切な対処をするということ。つまり「適応性」の度合いが「自由」の度合いと重なってくる。

グラボーによるとこうした定義は「禅の教え」と一致するそうだ。たしかに禅では「無心」という概念がある。これは感情や先入観にとらわれずに適切な行動をすることにつながるかもしれない。

グラボーによれば禅における自由とは「多くの選択ができることではなくて、たったひとつの適切な選択が行えること」だという。

・特に参考にしたページ

キーワード:ウェルトハイマー、自由

スティーブン・グラボー『クリストファー・アレグザンダー』,315p

ジンメルにおける自由について

例えば社会学者のジンメルは自由を感じる時は「これまでの義務が新しい義務に取り替えられるとき、それまでの圧迫が脱落したと感じるとき」だという。

【基礎社会学第十三回】ゲオルク・ジンメルの『貨幣の哲学』を学ぶ (後編)

要するに、自由とは個体の中にあるのではなく、「関係」に帯びるものだという話である。これは要素ではなく関係を根本的な要素と見るアレグザンダーの理解とも通じるものがある。

例えば親からうるさく言われているという「関係」にあるからこそ、「親から自由になった」などと言うことができるのである。

ジンメルによれば自由とは「程度の問題」であり、完全な自由と完全な不自由との間にある。アドラーが「すべての悩みは対人関係から生じる」と述べたように、「すべての自由は対人関係から生じる」といえそうである。穴に嵌って動けないといった物理的な拘束のどこに対人関係が絡んでくるのか、などとつっこまれそうだ。

しかしそんな不自由/自由は人間ではなくとも、ほとんどあらゆる無機物・有機物がその状況にいたることができる。「人間特有の自由」という領域にスポットライトを当てると、やはり人間関係(特にコミュニケーション)が関係してきそうだとイメージできる。それゆえに、人間関係の集積からなる「社会」を考察することは、自由を考察することにつながるといえる。

カントにおける自由について

他にも、自由といえばカントを思い出す。

カントは「規範へ向かって志向すること自体を自由と解釈している傾向がある」ということをパーソンズの文脈で学んだ。規範以外のものへ向かうことを自由とはみなしていないのである。

【基礎社会学第二十一回】タルコット・パーソンズの「分析的リアリズム」とはなにか

規範の内容次第では、禅における自由と一致する余地があるかもしれない。ただし、キリスト教的な隣人愛といった具体的なものではなく、もっと抽象度や論理階型が高い何かなのだろう。クラスの選択は一定のものであり、そのなかのメンバーの選択にある程度の自由があるイメージである。例えば「タンパク質」の選択であり、肉でも魚でもいいというようなイメージ。

たとえばカントは「一見義務にかなっているようにみえる行為であっても、それがためにする行為であったり、自分の愛着心や持って生まれた性癖のゆえになされた行為であれば、それは義務としての義務の名に値しない」と考える。

「結果」として人助けになるならば規範へむかう「動機」などどうでもいい、というような思想ではない。たとえば自然保護への援助を自分の会社の評判を上げるという動機で行うケースなどが考えられる。

これは事実(結果、機能)と価値(動機、目的、ねらい)が一致していなければならないという思想にも見える。

こうした「規範」に規定された人間を主体性があると形容していいのだろうか、と社会学では問題になっていた。「判断力の麻痺した人間」とすら言われていた。そしてさらなる問題は、その規範の中身だろう。「それぞれの社会による」というような曖昧な規範でいいのだろうか。たとえばヒトラーが統治する国では、ヒトラーが指定する道徳や法律が一致させなければならない価値となるのだろうか。

現代は「客観的な規範」などがあると信じられている時代ではない(価値相対主義の時代である)。

アドラーは「特定の共同体の規範」を絶対視することを危険視して「より広い共同体の理念的視野」を求めている。社会学者のマンハイムもより視野の広い視点を求めている。このような「価値相関主義」というものも主張されつつある。つまり、「客観的な規範」があるかのような、絶妙な態度を「指針」としてとっているわけである。主体的により完全に近い規範を追い求め続けるという性質があるという点もポイントなのかもしれない。ただ受動的に押し付けられた特定の規範を守るわけではない。それぞれの具体的なコンテクストの中で、それぞれに最も適した行動を自分で考える必要がある。

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(7)アドラー心理学の哲学(共同体感覚)とはなにか

アレグザンダーは相関主義者か

私はアレグザンダーも「相関主義」に近いと思っている。

【基礎社会学第三十二回】カール・マンハイムの「相関主義」と「自由に浮動するインテリゲンチャ」とはなにか

アレグザンダーは「自己を映す鏡テスト」などで形而上学的・形而下学的説明で裏付け、これが正しいのではないかというような「15の幾何学的特性」を発見した。しかしこれらを「絶対の不動の真理」などとはアレグザンダーは思っていないだろう。

しかしそうした真理が、客観的に判断できる価値があるとは信じているのである。あるかのように信じるからこそ、「それ」へと不断に志向できるのではないだろうか。また、「自分に似ているかどうか」というように自分で判断できるという抽象度の高さもポイントなのかもしれない。

私はアレグザンダーも「相関主義」に近いと思っている。

アレグザンダーは「自己を映す鏡テスト」などで形而上学的・形而下学的説明で裏付け、これが正しいのではないかというような「15の幾何学的特性」を発見した。しかしこれらを「絶対の不動の真理」などとはアレグザンダーは思っていないだろう。しかしそうした真理が、客観的に判断できる価値があるとは信じているのである。あるかのように信じるからこそ、「それ」へと不断に志向できるのではないだろうか。また、「自分に似ているかどうか」というように自分で判断できるという抽象度の高さもポイントなのかもしれない。

「かのように」主義の志向の過程において自我が少しずつ解体されていくのかもしれない。

たとえばアドラーが「共同体感覚」の獲得を「脱自己中心化の過程」と捉えたように、その獲得の過程で自己放下的な現象が起きているのである。プーレの「コンサマトリーな時の充実」も、ルソーの「至福」も、過去と現在と未来が溶けあうのであり、仏教の用語に翻訳すれば「正念」なのかもしれない。

本当は客観的価値や真理の発見が目的ではなく、そうしたものがあると仮定し、そこへ運動していく過程によって副次的に自己が解体され、世界ととけあっていくことこそが真の目的ではないだろうか。

ものすごく雑駁にいえば、脱自己中心化が進みきった認識論の中では「真理やら客観的事実と価値の統合やら、普遍的美やらを知的に『私』が『それ』を解明することなど、どうでもよくなる」のではないだろうか。解脱への知的な取り組みというようなものにも見えてくる。宗教的なワードでは現代では胡散臭く話が通じないから、なんとか話が通じるように科学的に翻訳しているような印象がある。

次回の記事はこちらになります。

【後編】創造美学第一回:クリストファー・アレグザンダーにおける「生き生きとした構造」とはなにか

参考文献リスト

今回の主な文献

クリストファー・アレグザンダー『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 建築の美学と世界の本質 生命の現象』

クリストファー・アレグザンダー『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 建築の美学と世界の本質 生命の現象』

クリストファー・アレグザンダー『パタン・ランゲージ―環境設計の手引』

クリストファー・アレグザンダー『パタン・ランゲージ―環境設計の手引』

坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの軌跡:デザイン行為の意味を問う』

坂一郎『クリストファー・アレグザンダーの軌跡:デザイン行為の意味を問う』

スティーブン・グラボー『クリストファ-・アレグザンダ-: 建築の新しいパラダイムを求めて』

スティーブン・グラボー『クリストファ-・アレグザンダ-: 建築の新しいパラダイムを求めて』

汎用文献

米盛裕二「アブダクション―仮説と発見の論理」

トーマス・クーン「科学革命の構造」

真木悠介「時間の比較社会学」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

グレゴリー・ベイトソン「精神と自然: 生きた世界の認識論」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2)」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2)」

マックス・ウェーバー「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。